遠隔臨場への対応は出来ていますか? 2022年度から遠隔臨場を原則適用への対応について

2020年度から建設現場で「遠隔臨場」が始まりましたが、

コロナ禍で多くの分野でも「遠隔臨場」の取り組みが増えてきています。

また早ければ国土交通省より、2022年度早々に

「官庁営繕工事遠隔臨場実施要領」を固める、ともアナウンスされています。

今回は遠隔臨場について紹介させて頂きます。

1.遠隔臨場とは

遠隔臨場について改めて紹介させて頂きます。

遠隔臨場とは、ウェアラブルカメラやネットワークカメラを活用し、

現場に行かなくても離れた場所から臨場を行うことを言います。

国土交通省の定義によると「材料確認」「段階確認」「立会」を

遠隔で行うこととされていますが、要項をそのまま紹介すると以下となります。

・適用の範囲

・遠隔臨場に使用する機器構成と仕様

・遠隔臨場による段階確認等の実施及び記録と保管

〇 国土交通省の解説

遠隔臨場とは、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により

撮影した映像と音声を Web 会議システム等を利用して

「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。

『建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(案)(以下、「本要領」という。)』は、

受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や

発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、

遠隔臨場を適用するにあたり、その適用範囲や具体的な実施方法と留意点等を示したものである。

本要領の目的を踏まえ、遠隔臨場に必要とする機器の準備と運用が可能であり、

かつ効果の検証及び課題の抽出が期待できる工種を対象とする。

なお、効果の検証及び課題の抽出が期待できる工事を次に列挙する。

・段階確認

・材料確認又は立会を、映像確認できる工種

・本試行を実施可能な通信環境を確保できる現場

※建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 国土交通省 大臣官房技術調査課より

〇 補足

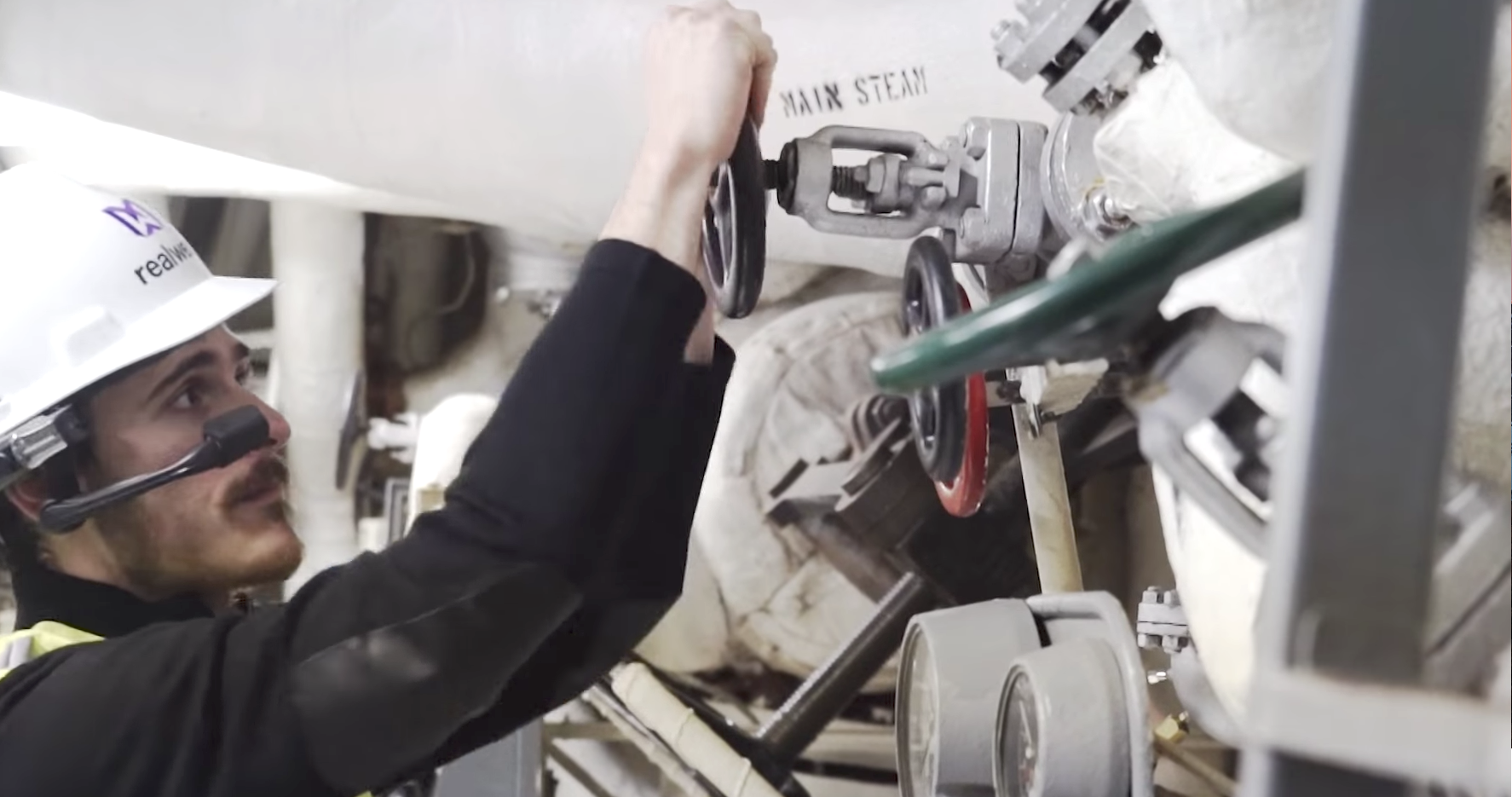

ウェアラブルカメラとはヘルメットや頭部等、身体に装着して使用する小型カメラのことです。

ハンズフリーで撮影することを前提に設計されているため、

両手が使え安全に現場での作業を行うことが出来ます。

※明電商事ではウェアラブルカメラについてはRealWearをお薦めしています。

(製品ページは順次公開予定です。)

ネットワークカメラとは、インターネットに接続できるカメラのことを言います。

LANケーブルでネットワーク機器に直接接続して使用となるので、固定での利用の際に使われます。

2.遠隔臨場の仕組み

遠隔臨場では作業員がウェアラブルカメラを装着したり、

ネットワークカメラを設置したりすることで、リアルタイムに現場の状況を確認することができます。

遠隔臨場の場合、発注者は現場に出向かず受注者が装着したウェアラブルカメラで

撮影された現場の映像を見て、施行計画書通りの作業が出来ているか、

仕様書通りの材料を使用しているかといった確認を行えます。

また、確認作業の映像を録画する場合もあります。

遠隔臨場を行うことで移動の時間や移動にかかるコストの削減が可能となりますので、

建設現場の生産性向上につなげられます。

3.遠隔臨場を推進する理由

① 人員・コストの負担削減

工程の中で「確認」は必ず行いますが、その為に現場への臨場を行うことが必須となります。

しかし臨場にかける手間(時間・人員)やコストは減らせた方が

生産性の向上に繋がりますので、ITを活用してこういった課題を解決することが望まれます。

② 国土交通省や内閣府によるIT推進

国の方でも日本企業の国際競争力を高めるために取り組みを行っており、

こういった側面からも遠隔臨場は推進されています。

・国土交通省が推進する「i-Construction」

「i-Construction(アイ・コンストラクション)」とは国土交通省が推進するプロジェクトで、

ICTの活用によって建設現場の生産性を2025年までに2割向上させることを目的としています。

・内閣府が推進する「PRISM」

内閣府による官民研究開発投資拡大プログラム、通称「PRISM(プリズム)」は

政府が推進する600兆円経済実現に向けた、戦略的研究開発の柱のうちの1つになります。

イノベーション創出につながる官民研究開発投資の拡大を目指しています。

③ 新型コロナウィルスによるビジネスの変化

新型コロナウイルス感染症拡大によるビジネスの変化も要因と言えます。

これまでですと、日本のビジネスは「対面」及び「現場へ行く」ことが良しとされていましたが、

新型コロナウイルスの感染拡大からその風潮が変わりつつあります。

遠隔臨場であれば現場へ行く必要がなくなり、感染リスクが抑制できることから

取り組みを進めている企業も多く、もちろん明電舎でも活用しています。

また、厚生労働省が定める新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインや、

東京都における公共工事の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

ガイドラインにおいても遠隔臨場が推奨されています。

公共工事は安定した社会を維持する観点から、緊急事態措置の期間中であっても

継続を求められるために決められたものになります。

※建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(リンク)

※東京都における公共工事の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策(リンク)

4.遠隔臨場のメリットとは

遠隔臨場といいますと「ねばならない」「やらされる」というイメージを

持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、メリットが多いことから推進されています。

ここではメリットを紹介させて頂きます。

時間・コストの削減

遠隔臨場のメリットとして最初に挙げられるのが臨場へ向かう移動時間やコスト(交通費・人件費)の削減です。

現場での臨場は往復の移動時間がかかりますし交通費等のコストもかかります。

遠隔臨場を行うことで、移動時間やコストを減らすことが可能ですし、

移動時間を別の仕事に使えますので生産性向上にもつながります。

人材育成・技能伝承に活用

遠隔臨場によってウェアラブルカメラなどを通して現場とオフィスのコミュニケーション頻度が高められます。

若手人材の育成につなげることが可能ですし、

そういう意図で利用することで人材育成を行うことが可能です。

遠隔臨場と似た用途で「遠隔作業支援」での目的でもウェアラブル端末はよく使われており、

熟練技術者が現場ではなくオフィスで複数の現場へ統括して指導などを行うことで

技能や作業手順を習得できる環境がつくられます。

担当者では判断できない事項や技術的な手法を熟練の技術者が指導することで、

現場で実際の業務を通して技術者教育を行うことが出来、技術や業務の習得に効果的です。

また、臨場映像を録画しておくことで研修等の教材としても活用できます。

特殊な現場では、その場で特有の検討事項が発生する場合があるので、

そういった動画を用いて研修することで技術力の底上げを図ることが出来ます。

安全性の向上

遠隔臨場は現場の安全性向上にも寄与します。PC等でいつでも現場が確認出来るため、異常やトラブルを早い段階で検知し適切な対応を取れるようになります。

また、土木等の現場では天候等によって状況が常に変化します。

大きな事故になる可能性もゼロではありません。

ウェアラブルカメラだけでなく、ネットワークカメラを設置することで

リアルタイムに現場の状況を確認でき、災害防止にも役立つでしょう。

ネットワークカメラを設置していれば、万が一自然災害等が発生した場合も、

災害状況をリアルタイムに確認できます。

さらには近年の夏の猛暑での作業員の安全確保にも一役買うことでしょう。

5.明電商事での遠隔臨場への対応サービス

明電商事では遠隔臨場へ対応したサービスの提供を行っています。

ウェアラブル端末・RealWear HMT-1

RealWear HMT-1は世界初の産業現場向けハンズフリーウェアラブルコンピュータであり、

Android™ タブレットクラスの性能を誇ります。

(製品ページは順次公開予定です。)

Webコミュニケーションツール・LiveOn

国産のweb会議システムでウェアラブル端末への

連携も行っており既に多くの遠隔臨場で利用されています。

現場の方のメリットとしてはウェアラブル端末利用時の

面倒な初期操作がなくスイッチ1つで利用を開始することが可能です!

※詳しい情報はこちら!

ネットワークカメラ

現場の環境や予算に合わせて各種、紹介させて頂いております。

南極大陸で活用されている極地での対応も可能なものも取り揃えております。

6.まとめ

2022年度には遠隔臨場が原則適用となりそうですが、上記の通りメリットと感じてうまく活用できれば、

生産性の向上や人材育成にも繋げられますし

感染防止やトラブルの防止といったことにも効果的です。

明電商事ではグループ内での実績を基に

各企業様に合ったご案内が出来ますので、ご検討の際は是非ともお問い合わせ下さい!