VR技術を使った「安全体感教育」って、今までの安全教育とどう違うの?

労働災害の撲滅は製造現場や建設現場にとって、永遠の課題です。

2021年現在その頻度自体は減っていますが、それでも労働災害を完全にゼロにすることは極めて困難なのが現状です。

過去には労働災害が多発していた時代もありましたが、

労働災害の現場を目の当たりにする機会が減ったことにより、「何が危険なのか」を認知する力が低下していることも

新たな問題になっています。

どうすれば労働災害を限りなくゼロに近づけることができるのか。どうすれば危険予知能力を身に着けることができるのか。

今回はVRという最新技術を使って、この問題を解決する取り組みについてご紹介したいと思います。

1.VRとは

VRとはバーチャル・リアリティ(Virtual Reality)の略で、一般的に「仮想現実」と訳されます。

専用のゴーグルで両目をすっぽりと覆い、そこに360℃のパノラマ映像を映し出す技術のことで、

まるで実際にその場所にいるようなリアルな体験をすることが最大の特徴です。

主にゲームなどのエンターテインメントの分野で使われるこの技術が、一体どのように安全体感教育に役に立つのでしょうか。

2.なぜ安全教育をVRで行う必要があるのか?

「安全教育」と聞いて初めに思い浮かべるものはどんなものでしょうか。

講師が過去の労働災害の事例についてその原因や対策を説明をする、座学教育を想像する方が大半かと思われます。

もちろん座学教育にも一定の効果はありますが、講義から1週間、1ヶ月、1年…と経つうちに、

何が大切だったのか、どう現場に反映すべきだったのか忘れてしまうことが、残念ながら多いのではないでしょうか。

そこに注目したのがVRによる安全教育です。

座学では忘れがちな危険箇所、危険行為を、VRであればまるで現実のような臨場感で疑似体験することができます。

事故の現場をVRの仮想空間で頭と身体の両方を使って学ぶことができるので、実際の現場で同じような状況になった時に、

注意すべき点や取るべき行動を思い出しやすいのが最大のメリットです。

3.VRでの体験で本当に効果が期待できるのか?

VRなんて所詮ゲームの延長線、本当に効果があるのか心配と、思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、映像を使ったゲームコンテンツだからこそ期待できる効果もあります。

危険の感受性に訴える教育がしたい場合、座学以外には安全に配慮した上で実際に体感するという方法があります。

しかしこの方法だと、安全教育が目的なのにその過程で怪我をするかもしれないというジレンマを抱えてしまいます。

また、安全に配慮して行う必要があるため内容も限られたものとなってしまいます。

その問題を解消したのがVR安全体感教育です。

危険を体感するのはあくまでVRの仮想空間の中なので、体験者は安全に教育を受けることができます。

転落や墜落、火傷や感電などの実際に体験するのは難しい重大な労働災害も、

VRであれば安全かつ現実に限りなく近い形でリアルに体感いただけます。

労働災害が疑似体験できるのはもちろんのこと、不安全行動の原因やその解消方法を

専用の映像コンテンツで分かりやすくナビゲーションすることが可能なので、誰でも簡単に安全行動が身に着けられるのが特徴です。

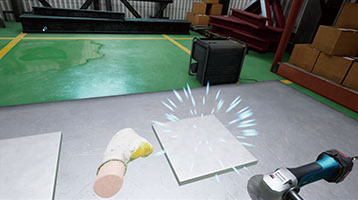

4.VRコンテンツの例

以下は明電グループが実施しているVR安全体感教育のコンテンツの例です。コンテンツは順次増やしていく予定です。①移動ハシゴからの墜落

高所作業の移動時にハシゴからの墜落事故を体感します。

②溶接作業での火災

溶接作業時に火災を発生させてしまう事故を体感します。

③電動工具での感電

グラインダー作業中、漏電による感電事故を体感します。

④高所からの工具落下

高所作業の足場移動時に、ボルトを落下させてしまう落下事故を体感します。

⑤フォークリフトの転覆

フォークリフト運転時、過積載による横転事故を体感します。

⑥積載作業での挟まれ

積載作業時の挟まれ事故を体感します。

⑦タンク内での窒息

タンク内作業時の酸欠による窒息事故を体感します。

⑧道路舗装作業での車両との衝突

道路舗装作業時、工事車両との衝突事故を体感します。

⑨階段での転倒

階段下降時、スリップによる転倒事故を体感します。

⑩粉塵爆発

微細な粉塵が火気に触れる粉塵爆発事故を体感します。

5.明電グループ独自の3軸VRシミュレータとVR安全教育のねらい

明電グループ独自の「3軸VRシミュレータ」は、モーションプレートが上下前後左右に動作するVR安全体感教育専用装置です。

そこに体験者が立って体感を行うことで、VR映像に連動した身体への刺激(傾き・揺れ・衝撃)を感じることができます。

振動するモーションプレートと体験者を支える安全帯がセットになっているため、より安全に体感が可能です。

実際の安全体感教育では体験者の皆さんにお集まりいただき、同じコンテンツを順番に体感していただきます。

その中で「これは怖いね」「これは危険だね」などと、職場のお仲間同士で感想を言い合っていただくのも大歓迎です。

VRの映像コンテンツは、明電グループやお客様の現場で実際にあった労働災害をもとに作られています。

安全体感教育をきっかけに、ぜひご自身の現場の問題点や改善点について話し合ってみてください。

体感していただいた内容が、お客様の安全な職場づくりの一助となりますと幸いです。

6.まとめ

明電商事では、「VR安全体感教育」サービスの提案をさせていただいております。

VRによる安全教育は初めてでどんな感じか想像がつかない…というお客様には、

明電商事 東京本社にてデモ機によるお試し体感も可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

明電グループVR安全体感教育の製品ページは《こちら》